Oleh Elsa Balqis Shafira

Islam merupakan agama rahmatan-lil-alamin. ‘Rahmat’ secara etimologi artinya kasih sayang sedangkan ‘alamin’ artinya seluruh alam—meliputi seluruh jagat raya beserta isinya—baik meliputi manusia, hewan, tumbuhan, mineral hingga entitas terkecil penyusun alam semesta, yaitu atom. Sederhananya, Islam merupakan agama yang isi ajarannya merupakan ‘kasih sayang’ bagi setiap entitas seluruh alam semesta. Bukan hanya di bumi, namun kasih sayang tersebut meluputi seluruh jagad raya yang sampai saat ini belum dipastikan—secara konkret—luasnya.

Islam dan umat Islam merupakan dua entitas yang berbeda meskipun masih ada keterkaitan di dalamnya. Islam belum tentu tergambar dari perilaku umatnya, sedangkan umat Islam sendiri belum tentu mengamalkan dan menggambarkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupannya.

Bicara soal restorasi, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata ini disepadankan dengan kata pengembalian; pemulihan; pemugaran. Ketika kata “restorasi” disandingan dengan kata “peradaban” dan “Islam” berarti pengembalian atau pemulihan peradaban umat Islam. Maka pertanyaannya ialah, setelah sekian lama Islam tersebar di belahan dunia, pada masa apa pengembalian peradaban umat Islam yang dimaksudkan? Tentu, jawabannya akan relatif subjektif. Secara umum, umat Islam meraih puncak kejayaan pada masa Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Bahkan, saat itu diistilahkan dengan “The Golden Age”. Lalu, apa sebenarnya rahasia dibalik kemajuan peradaban umat Islam saat itu?

Peradaban memiliki cakupan pembahasan yang luas, yaitu meliputi kondisi ekonomi, sosial, infrastruktur, adat, budaya, kesehatan, kesejahteraan hingga kualitas pendidikan. Di antara indikator peradaban yang maju tersebut, manusia berposisi sebagai pemeran utama dari kemajuan sebuah peradaban. Mustahil bangunan indah ada dengan sendirinya tanpa ada yang membangun, bukan? Kunci peradaban disandarkan dengan kajian keilmuan, karya yang berkualitas dari pada hasil pengetahuan manusia itu sendiri.

Adalah manusia, makhluk yang telah dipilih-Nya sebagai khalifah (wali) di bumi. Sebagaimana firman-Nya yang tertuang pada surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi

Ayat ini mengindikasikan suatu kekhususan yang dianugerahi-Nya kepada manusia. Di antara segala entitas yang ada di bumi, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh-Nya. Keistimewaan tersebut terletak pada akal. Dengan akal, manusia diberikan kelebihan yaitu dapat memilih antara yang baik dan buruk. Tentu, dengan adanya akal pula menjadi bukti konsekuensi bahwa segala yang dipilih oleh manusia mesti dipertanggungjawabkan kelak. Karena apa-apa yang dipilih serta dilakukan manusia secara sadar merupakan perbuatan manusia itu—atas pilihannya bukan paksaan—sendiri.

Dalam buku Muqaddimah karya monumental seorang cendekiawan muslim, yaitu Ibn Khaldun. Beliau mengungkapkan pada bab ketiga—bukunya tersebut—istilah “pena dan pedang” pada bab ketiga karyanya itu. Betapa urgensi pena jauh lebih utama daripada pedang. Istilah “pena” merupakan simbol ilmu pengetahuan sedangkan “pedang” merupakan simbol dari kekuasaan (perang). Tentu, kita sudah mengetahui dinasti-dinasti atau kerajaan islam yang pernah memerintah di berbagai belahan dunia. Jejak eksistensi sebuah dinasti tersebut dibuktikan dengan karya-karya dari para cendekiawan serta ilmuwan pada zaman tersebut. Luas wilayah, kuatnya kemiliteran, atau banyaknya kemenangan yang diraih saat perang hanya menyisakan sejarah yang kalaupun tidak ada yang menuliskan kemenangan itu akan hanya menjadi dongeng atau cerita kisah masa lalu belaka.

Urgensi “pena”—meminjam istilah Ibn Khaldun—dalam pembangunan sebuah peradaban merupakan hal mutlak yang tak dapat dipungkiri. Saya berasumsi bahwa pembenahan dari segi ilmu pengetahuan dan akhlak merupakan hal paling utama serta urgensinya begitu penting. Ilmu pengetahuan dan akhlak merupakan dua hal yang mesti selalu beriringan. Tidak ada yang jauh lebih penting derajatnya dari satu dengan yang lain. Maka, memberikan dikotomi di antara kedua hal ini merupakan stigma yang keliru. Ilmu dan akhlak harus bersatu dalam pertumbuhan serta perkembangan manusia, demi mewujudkan peradaban yang baik.

Sedikitnya ada tiga hal fundamental dari segi pendidikan—khususnya bagi umat Islam—yang mesti diperbaiki baik secara teori maupun secara praktik demi tercapainya peradaban Islam yang gemilang sebagaimana masa “The Golden Age” terdahulu.

- Agama dan kehidupan

Agama merupakan sebuah ajaran yang memandu manusia bagaimana caranya meniti kehidupan sebagaimana mestinya. Kodrat manusia sejak diciptakan pertama kali memiliki dua hubungan, vertikal dan horizontal. Ajaran-ajaran, doktrin serta dogma tersebut tertuang ke dalam kitab suci masing-masing agama. Dalam konteks ini, Islam—baik secara implisit dan eksplisit—memberikan pedoman ajaran agama ke dalam kitab suci serta sunnah nabi saw.

Kehidupan dianalogikan sebagai ladang yang ditempuh manusia dalam menjalani ajaran-ajaran agamanya untuk menanam kebaikan, amal ibadah sebagai bekal kehidupan yang akan datang. Senada dengan firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 197: “wa tazawwadụ fa inna khairaz-zādit-taqwā” yang artinya (Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa). Maka, mempelajari agama artinya mempelajari bagaimana caranya hidup.

Pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang fanatik dan mengabaikan dunia—terlalu fokus kepada akhirat—harus dikaji lebih dalam lagi. Sebagaimana yang kita tahu bersama, bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Mana mungkin isi ajarannya justru menjauhi manusia dari kehidupan dunia itu sendiri. Adapun eskatologi dalam ajaran Islam merupakan bagian daripada bentuk pertanggung jawaban manusia sebagai makhluk yang diberi amanah—sebagai khalifah (pemimpin/wali)—serta anugerah—akal, sehingga dapat menentukan pilihan antara baik dan buruk—pula. Jadi, hakikat tujuan kehidupan umat Islam sejatinya ialah keseimbangan antara kehidupan dunia serta akhirat.

Salah satu cara pengaplikasian hal tersebut dapat diimplementasikan melalui jalur pendidikan. Kritik dalam pembelajaran agama Islam di Indonesia—khususnya—terletak pada fokus kepada materi tanpa dibarengi dengan praktik dari pengejawantahan materi atau teori tersebut. Menurut Benjamin Bloom—pencetus taksonomi bloom—ada tiga aspek penting dalam pembelajaran, yaitu aspek kognitif (teori), afektif (emosional) serta psikomotorik. Sedangkan, berdasarkan pengamatan kecil yang terjadi di sekitar saya, pembelajaran agama masih belum pada tahap psikomotorik.

Hal ini juga dibuktikan dengan maraknya kajian, kegiatan mengaji, maraknya ceramah serta majlis shalawat yang diminati oleh khalayak ramai namun, pada kenyataannya antar golongan masyarakat belum bisa mengaplikasikan toleransi—bahkan di antara sesama muslim—sedikitpun. Contohnya, perbedaan hari raya pada idul fitri tahun ini. Begitu ramai perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat antar golongan. Parahnya lagi, perdebatan ini tak hanya sekadar klaim untuk membenarkan golongan tertentu dan menjatuhkan golongan lain. Sedangkan, justru esensi hari raya tersebut bahkan tidak pernah disinggung sama sekali.

Pendidikan mestinya menjadi proses hakiki dalam pembentukan pola pikir manusia. Sekaligus sebagai wadah agar tidak taklid buta, tidak menafsirkan nash (teks) agama secara serampangan, bahkan merasa diri lebih unggul dibandingkan yang lain apalagi sampai mengkafirkan sesama muslim.

Seharusnya dengan adanya ilmu pengetahuan agama dan akhlak—yang dipahami hingga menyelami hingga ke dasar—tujuan mulia pendidikan ialah menuju Tuhan. Menjalani setiap syariat agama melalui misi mulia, yaitu kedekatan dengan Tuhan.

- Islam dan Sains

Islam sejatinya merupakan agama yang sempurna. Tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan di dalamnya, baik ilmu agama hingga ilmu dunia menempati posisi yang sama-sama penting dalam kehidupan. Sayangnya, tidak semua umat islam memahami betapa ilmu dunia, seperti fisika, biologi, matematika, psikologi, filsafat, logika, sosial, ekonomi, hingga seni merupakan ilmu primer—sebagimana ilmu agama—dalam kehidupan serta boleh dikaji dan digeluti oleh umat Islam. Padahal lmu-ilmu eksakta serta humaniora tidak pernah dilarang dalam agama Islam. Kita bisa berkaca pada zaman Dinasti Abbasiyah, banyak cendekiawan serta ilmuwan muslim yang selain faqih dalam ilmu agama juga faqih dalam ilmu-ilmu umum atau yang bersifat dunawi. Contohnya, Al-Khawarizmi seorang ilmuwan muslim penemu Aljabar dalam bidang Matematika, Ibn Sina atau Avicenna yang dijuluki sebagai “bapak kedokteran” bahkan bukunya al-qanun fi at-tib menjadi rujukan diberbagai universitas dunia—khusunya di Barat—dan masih banyak lagi. Artinya, posisi ilmu-ilmu tersebut tak kalah penting daripada ilmu agama.

Kita tidak bisa terus menutup mata dengan mem-bid’ah-kan ilmu dunia. Buktinya, kamajuan Dinasti Abbasiyah dibuktikan dengan dibangunnya Baitul Hikmah, yang mana di dalamnya banyak dilakukan kajian keilmuan, buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bekas peninggalan peradaban sebelumnya seperti Yunani kuno, Persia hingga India.

Ketika umat Islam enggan mempelajari ilmu umum, sama saja artinya umat Islam akan menjadi umat yang terbelakang selamanya dengan keterbatasan pengetahuan hingga pengaplikasian teknologi dan sains yang menjadi modal utama dalam pembangunan peradaban zaman sekarang.

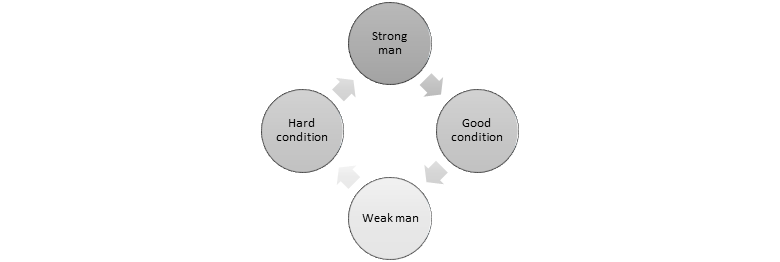

Teknologi merupakan bukti eksistensi kecedasan akal manusia. Sejak zaman purba, manusia-manusia hidup serba terbatas. Mereka hidup dengan apa yang ada di sekitarnya saja demi menyambung hidup. Dengan akal yang dianugerahi kepada manusia, manusia menciptakan keadaan yang lebih mudah. Setelah keadaan sudah lebih mudah, misalnya saat ini manusia di belahan dunia manapun dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Sayangnya, kemudahan yang diperoleh dari teknologi—yang dibuat oleh manusia itu sendiri—membuat manusia menjadi lalai. Akhirnya kemudaha tersebut menciptakan keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit akhirnya menciptakan manusia-manusia yang berkualitas lagi. Dan keadaan tersebut terulang begitu seperti mata rantai.

- Humanisme

Istilah humanisme Islam sebenarnya sudah dikenal sejak lama sekitar abad ke-10 Masehi atau abad ke-14 Hijriyah. Tokoh Abu Hayyan Al-Tauhidi, misalnya. Dalam karyanya bertajuk Bashair wa al-Dakhair beliau banyak mendeskripsikan ajaran Islam secara humanis.

Sedangkan dalam hipotesis Hasan, humanisme Islam bermula saat Rasulullah saw. mendapat wahyu pertama kali “iqra!”, bahwa sejak abad ke-7 “renaisans Islam” (era of the promotion of knowledge, and the cultivation of scientific spirit) atau zaman kebangkitan Islam.

Humanisme dalam islam. Secara sekilas, ajaran-ajaran agama islam—yang belum dipahami secara mendalam—akan terkesan tidak humanisme. Misalnya, adanya syari’at qishas, rajam, potong tangan. Qishas merupakan syariat dengan membuh “nyawa dibalas dengan nyawa.” Ketika ada seseorang membunuh—dengan sengaja, dan niat membunuh—maka ia harus dibunuh pula. Kejam, bukan? Namun coba kita posisikan diri apabila kita menjadi bagian anggota keluarga yang dibunuh. Bagaimana rasanya? Bukankah itu menyakitkan? Syari’at qishas ini justru menjadi bukti ke-humanisme-an agama Islam. Betapa islam menempatkan manusia menjadi makhluk yang mulia serta wajib dihormati. Nyawanya begitu berharga. Sehingga syari’at ini tidak bisa dijadikan suatu hujjah bahwa Islam merupakan agama yang tida humanisme.

Pun sebenarnya ketika seseorang memahami ajaran agama Islam secara kaffah atau sempurna, sebenarnya di dalam al-Qur’an sendiri ayat yang menjelaskan hukum atau syariat hanya sepersekian persen bahkan lebih sedikit daripada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah, hikmah dan bukti kekuasaan Allah swt.

Rasulullah saw. sebagai role model dalam agama Islam diutus dengan akhlak yang sempurna, senada dengan sabda beliau, innamaa bu’itstu li utammima makarimal akhlaq. (Sesungguhnya aku diutus oleh Allah (kecuali) hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia). Baginda Rasulullah saw. berperilaku sebagaimana akhlak-Nya. Berakhlak sebagaimana akhlak Allah swt. Misalnya dari sifat “penyayang”. Allah swt. masih memberi karunia, rahmat, nikmat bahkan kepada orang-orang yang mengkhianati-Nya atau menduakan-Nya bahkan menistakan-Nya.

Pertanyaannya, sejauh mana humanisme yang telah teimplementasi khusunya di negeri kita sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia? Tak sepantasnya kita, sebagai hamba-Nya dengan amalan yang belum tentu diterima, lalu bersikap jumawa membabat habis sekelompok manusia yang menyimpang dari ajaran agama, hingga mebabat habis saudara sesama muslim dengan dalih berjihad?

Jadi, sedikitnya dengan tiga hal ini, yaitu pengubahan mindset terkait pelajaran pendidikan agama Islam, pengembangan sains khusunya dalam misi menyeimbangkan antara urusan duniawi dan akhirat, dan humanisme dalam Islam dapat membantu meracik umat manusia yang lebih berperadaban. Kata ‘secercah’ pada judul tulisan saya, menunjukan bahwa hanya setetes saja kisah merekahnya Islam yang saya tuangkan dan masih ada milyaran kemilau kisah peradaban “gemilang” dahulu. Harapannya, agar restorasi peradaban mampu kembali lagi ke tangan umat muslim. Minimal, dengan semangat menuntut ilmu dengan meneladani para salafu shalih dan mempelajari sejarah dari para tokoh dan ilmuwan muslim.

Wallahu a’lam bish-shawab.